Decolonizar la vitrina: cuando los pueblos originarios del Paraguay reclaman su voz

Por Mayra Jiménez

Los museos son, históricamente, lugares colonizados. Desde su mismo origen, reprodujeron un modelo cargado con una mirada eurocentrista que determinó, a lo largo del tiempo, de qué manera debíamos entender la cultura, el patrimonio y el valor mismo. Este hecho desencadenó la instauración de un dispositivo más de poder y de control narrativo.

Desmontar esa realidad -cuando estamos tan inmersos en ella al punto de percibirla como una normalidad cómoda- no es una tarea sencilla. Implica repensar nuestra propia percepción del status quo en todas sus manifestaciones, considerando perspectivas que no siempre tenemos en cuenta por las limitaciones de lo conocido.

Sin embargo, estas perspectivas son necesarias si queremos elegir conscientemente los valores que deseamos reproducir, en lugar de seguir considerando únicamente los valores impuestos y heredados “de fábrica”, que muchas veces no nos representan en absoluto.

.jpeg)

La vitrina como acto de violencia simbólica

El museo etnográfico “tradicional” funcionó como una maquinaria de legitimación de un capital cultural colonialista. Este poder simbólico —de efecto neocolonial— se ejerció al trasladar objetos sagrados y cotidianos de los pueblos originarios para disponerlos en vitrinas, transformándolos en “artesanías” dentro de un sistema de valoración ajeno. Este acto es, en sí mismo, una forma de violencia simbólica: despojó a los objetos de sus contextos, de sus funciones sociales y comunitarias, para convertirlos en exhibiciones destinadas al ojo de otro público.

El peligro, como alerta la lúcida curaduría del Centro de Artes Visuales / Museo del Barro, es que estas colecciones se conviertan en “trofeos de mundos exóticos” y en “fetiches estéticos mercantilizados”, vaciados de su contenido vital, de su valoración y de su simbolismo real para las culturas que los dieron a luz.

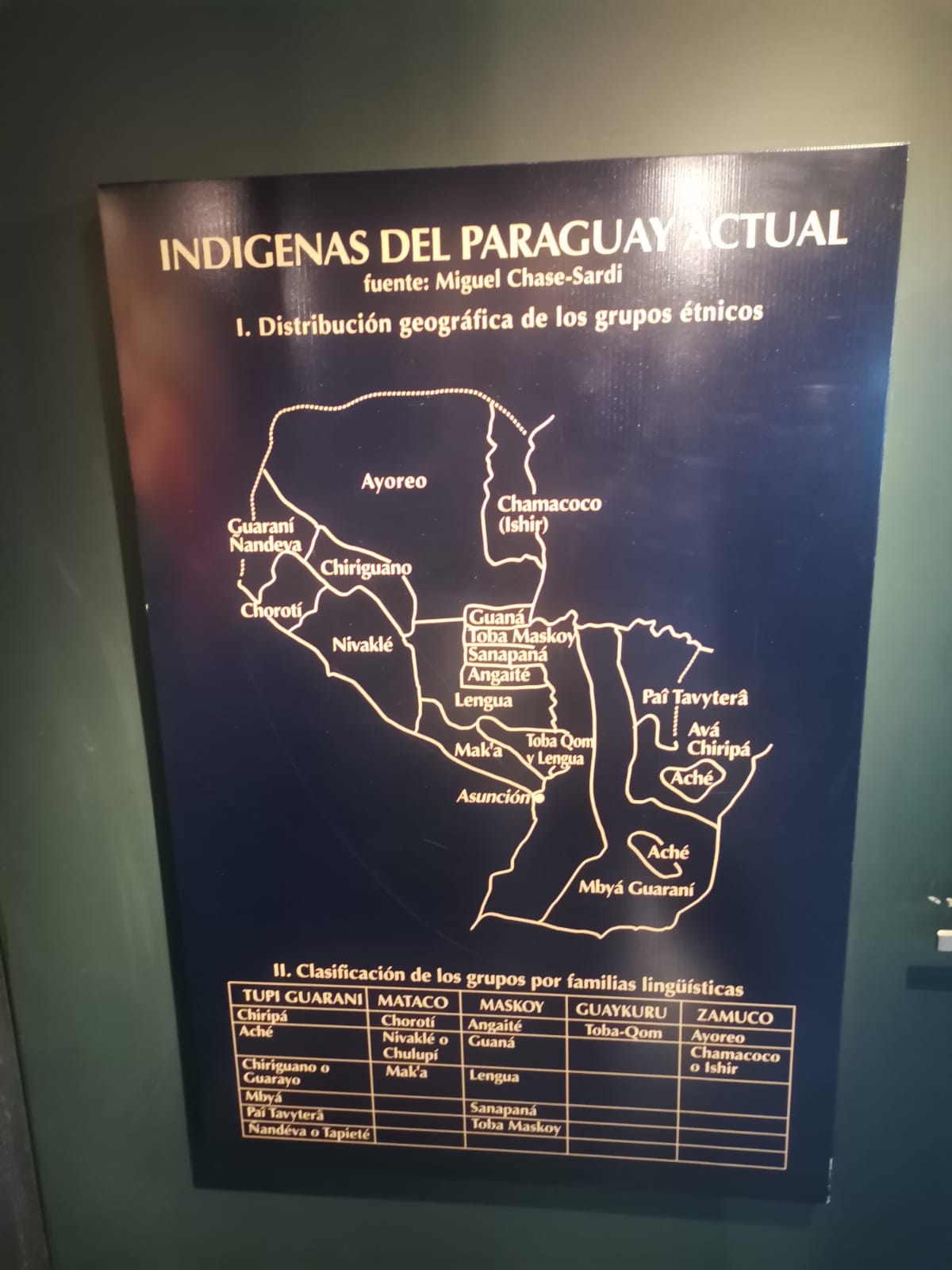

Mientras los museos, muchas veces, exponen la “cultura guaraní” como algo pasado y folclorizado (como en el caso del barroco hispano-guaraní), las comunidades creadoras de ese mismo patrimonio sufren en el presente la exclusión, la devastación de sus territorios y una fuerte segregación e invisibilización cotidiana, que proviene incluso del propio Estado.

Esto resulta profundamente hipócrita: se exhibe su cultura como elemento “pintoresco” o “curioso”, mientras se excluye y silencia -no sin violencia- a quienes la originaron. Un ejemplo claro fue el traslado de la sede del Instituto del Indígena, INDI, desde el centro de Asunción al interior del país, en medio de protestas de los propios pueblos originarios. Esta acción buscó que sus reclamos “no molesten” en la ciudad, ocultándolos de la realidad colectiva, salvo cuando se los utiliza con fines de “marketing” pseudocultural.

Esta folclorización no es más que la otra cara del despojo colonialista, perpetuado hoy bajo nuevas formas.

Los museos como espacios de luchas simbólicas

Frente a este panorama, es necesario analizar cuidadosamente el contexto actual que vivimos y las políticas que lo sustentan. También debemos replantearnos la manera en la que exhibimos en los museos, los discursos que indirectamente apoyamos y difundimos, y los códigos éticos que aplicamos en nuestras prácticas.

Para decolonizar estos espacios y extirpar las lógicas extractivistas que cosifican y mercantilizan sin responsabilidad ética, la única vía posible es romper con la jerarquización del poder en los procesos de creación, decisión y diseño de contenidos. Ello implica un cambio de paradigma radical que desafía nuestro propio ego polímata y exige aplicar una mirada antropológica respetuosa que permita pasar de trabajar “sobre” las comunidades a trabajar “con” ellas, mediante sistemas abiertos y colaborativos.

Este modelo no debería quedar en la teoría. Existen experiencias concretas que demuestran que es posible avanzar hacia esa materialización:

Las curadurías del Museo de Arte e Historia Colonial del BCP

Un caso paradigmático y reciente es el de este museo, donde la museóloga Alejandra Peña Gill recibió el encargo de museografiar la colección de arte sacro. Consciente del riesgo de ocultar las historias -hasta entonces no contadas- de los pueblos indígenas, la decisión curatorial fue precisamente la de no hablar por ellos, sino abrir un espacio que les permitiera tener voz propia.

Así nació la sección “Arandu Ka´aty” (Sabiduría de la Selva), creada y co-museografiada junto a la lideresa mbya guaraní Jaryi Sara Benítez. Esta iniciativa fue posible gracias a que la comunidad decidió que “era el momento” de presentar sus objetos sagrados en el epicentro de la economía paraguaya: una forma de devolver la agencia simbólica de la naturaleza en el corazón mismo del sistema de asignación de valores.

La integración lingüística del Museo Tierra Guaraní de Itaipú

En este museo se emprendió un meticuloso proceso de traducción al guaraní de toda su exposición permanente. Esta tarea, lejos de ser una mera traducción técnica, se convirtió en un ejercicio colectivo de más de un año y medio, realizado junto a integrantes de la comunidad Ava Guaraní, bajo la guía del Lic. Matías Miguel Cabrera, colaborador del museo.

Este acto reconoce al idioma como vehículo legítimo del conocimiento y la extensión cultural, y representa un paso importante hacia el desmantelamiento de la hegemonía cultural impuesta.

El Centro de Interpretación de Caazapá AVAIU como herramienta de vinculación comunitaria

Una visión amplia encarna el futuro Centro de Interpretación de Caazapá AVAIU, donde los procesos ya comenzaron con aproximaciones etnográficas a la comunidad Viju de la parcialidad mbya guaraní, en Tava’i.

Los análisis se centran en cómo la diversidad se transforma en desigualdad, especialmente en el ámbito escolar, con trabajos impulsados por el Lic. Matías Miguel Cabrera, con apoyo técnico-pedagógico en las prácticas educativas con la comunidad, y de Hilda Leticia Cabrera en el área técnico-antropológica.

La labor etnográfica aquí no se entiende como una mera extracción de datos, sino como un proceso destinado a revalorizar y resignificar la cultura local, poniendo el diálogo intercultural en el centro. El objetivo es claro: convertir al centro en una herramienta de resistencia apropiada por la comunidad.

.jpeg)

La construcción de ciudadanía desde la diversidad

Este es el verdadero servicio que los museos deben prestar a la sociedad: dejar de ser lugares de adoctrinamiento unidireccional y colonialista, para convertirse en espacios abiertos al diálogo, la lucha y la reparación. Solo así los pueblos originarios dejarán de ser los ninguneados y silenciados de siempre, para transformarse en narradores y protagonistas de su propia historia.

En un país donde el mismo presidente de la República desconoce a su propio ministro a cargo del INDI, y omite en todos sus discursos cualquier mención a los pueblos originarios —que parecen existir solo como historia pasada o como recurso para el “marketing” cultural o las metáforas futbolísticas—, nos queda mucho camino por recorrer.

Pero podemos empezar a esbozar horizontes deseados en función de lo que valoramos y del grado de respeto, civismo y empatía que queremos cultivar y reflejar como sociedad.